雁默:大陆让利不断,为何台湾恐惧不止?

【文/观察者网专栏作者 雁默】

我写时评仅8年,8年前,研究台湾问题的大陆朋友对我说,估计10年完成统一,8年后再问他,他说估计还要20年。

真是令人心碎的答案,估计20年后,若我还活着,应该只有力气关心自己的前列腺,无余力再关心统一与否了。

我决定不再询问任何大陆朋友关于时间表的问题,怕提早生癌。

关于统一成本,我听过各式各样的算法,如果全盘审视这些成本估值,必须说,20年并不是一个离谱的估算。看看这些账单,“台独”会笑说:那别统一,彼此都轻松了不是吗?在短视频平台上,专谈经济问题的大陆网红讲得也直接:真希望台湾岛在地图上从来不存在,不必大陆费神处理。

统一天经地义,还写在彼此的宪法里,为何充满无奈?可能是因为我们忘了估算另一种成本。

这几年,我没到听过的是10年内、5年内“不统一的成本”,只是反复听到“水到渠成”这样的说词,而这是令“台独”最安心的帐册名称。

8年以前,我关注时事后第一个发现的台湾病根,不是民进党,而是国民党,一个在思想上、信仰上、行动上、组织结构上都歪七扭八、行尸走肉的政党,被“台独”完全压制而动弹不得,甚至鹦鹉学舌绿营的所谓“进步价值”。

还保有中国情怀的老一辈选民,则在快速凋零,仅存的那些在晚年挺着残破的身躯走进投票所,次次含恨投票给“中国国民党”那些视“中国”为选举毒药的参选人。

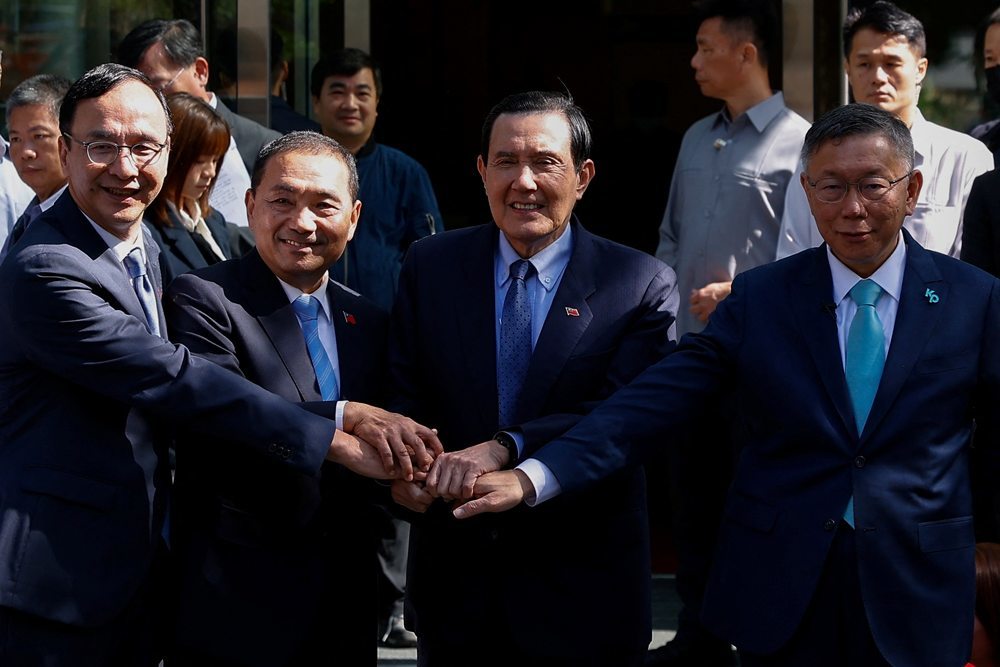

侯友宜、赵少康是国民党历届参选人中,将“中国元素”清除得最彻底的,而在幕后操纵这一切并再度遭遇惨败的朱立伦,还想继续再干一届主席,党内却见不着足够力度的反对意见。

战略是原则,战术是行动,行动要基于原则,但与此同时,行动所产生的结果,也可以回头检验原则是否需要“微调”或从宽解释。如果行动产生了非预期的负面结果,而该行动是因应最新时局而不得不采取的措施,那么就显示原则有漏洞,必须适度调整。

马英九执政8年,就是原则过度制约行动的负面案例。一切行动都遵循“多数尊重少数”的民主原则,温良恭俭让而不知变通,结果造成了不可挽回的局面,我们所看到的结果,就是台独大概率长期执政。

马英九展现的民主风度几近完美,但负面影响既深远又深刻。史笔往往是结果导向的,因此在历史上,这样的政治领袖通常会被列为“昏君”。须知,勤政爱民,人品又好的昏君在历史上并不少见,大都是因为受限于原则(如祖制)而缺乏变通能力。

回头看具体问题。有大陆朋友问,134项产品终止适用ECFA,对台湾贸易与产业有没有实质性影响?台湾可能给出的反制措施又会是什么?

于此简单回答:1. 影响甚微,因为ECFA项目并非两岸贸易主流。2. 不会有反制,因为台湾本来就理亏。

这样的答案,其实这几年我已谈很多。总言之,希望大陆全面中止ECFA主要的着眼点在于“公平”,而不在于“伤害”。

两岸间的不公平贸易世所罕见,而这是基于民族情感所造成的现象。只要稍微审视其所造成的结果,就会发现总体而言是负面的——台湾愈来愈“独”,人民也愈来愈不把自己视为中国人,相对地,大陆人民的不公平感则与日俱增。

这显示在战略层面虽然没有错,但在战术层面缺乏变通,因而导致了我们不乐见的结果。

大哉问一:受惠于ECFA的台商,为什么无法影响台湾政治?

大哉问二:政策上,如何建立台商的民族认同?

大哉问三:应不应该排除缺乏民族认同的台商?

大哉问四:经贸问题到底该不该考虑民族认同?

经贸问题原则上不需要考虑民族认同,但若在战略上基于民族情感而让利,在战术上就得细腻检视台商的民族认同问题,否则“不公平”效应会反噬战略本身。

白话说吧,在赖清德公开搞“一边一国”后,选边站的时候到了。

大陆的难点在于,发动贸易战是违反战略原则的,原因很简单,因为当前全球的贸易结构有利于中国,而发动贸易战形同(帮对手)破坏这个结构。因此,中方在贸易上的所有反制,都是万不得已的措施,而且力度总是未达公平标准。

战略是巩固现有贸易优势,原则正确,但我上次提过,中方必须正视西方“打不过中国”的恐惧感,据此认知当前的贸易结构不可能维持原状。而既然无法维持原状,中方就应利用自身优势,主动打造新的现状,如新供应链、交易方式等等,如此方能维持,甚至扩张贸易能量。这就需要战术弹性。

台湾对大陆树起巨大的贸易壁垒,说到底,就是早于西方感到恐惧,台湾除了极少数产业还能维持优势,其余都卷不过大陆,而此恐惧所引发的具体事件,就是太阳花运动。

8年来,大陆让利依旧,台湾恐惧却未减反增,主因是两岸生产力对比愈来愈悬殊,台湾怕“路径依赖”,这就是为何让利无效。而台商无论是否具备民族认同,都享受让利,自然不会主动去消除台湾对两岸公平贸易的恐惧,以致这种不公平感不断在大陆民间累积。

重点是,大陆人民对台湾的积怨,也会反射到仍具有民族认同的台湾同胞身上,毕竟,哪个台湾人自认是中国人,外表看不出来。这便使得其他惠台措施,正面效果也不太明显,甚至还加深了大陆人民不公平感,伤害了原则正确的对台战略。

总言之,基于民族共识上的战略,就应在战术上要求选边站,连基本民族认同都没有的台湾人,不分政党、公司、组织、个体,都应在执行层面可行的基础上,视为外国人来推出相应政策,不再视为“家人”处理。实现公平,方能对齐战略与战术,将结果转正。

以此角度看,“联合利剑—2024A”是意在告知美方,“台海有事,就是美军有事”,不要妄想在此搞代理人战争,美国必然会被卷入,要不要鱼死网破自己看着办。同时,也是在大陆向台湾温和诉求民族共识未果之后的战术行动,借此拔高“民族共识”在和平解决两岸问题上的绝对重要性。

战术行动让美国回头压制赖清德的成果是明显的,可见,要有效压制“台独”民粹,还是得靠大陆实施灵活而强度够高的战术,而战术也不能只限于军事行动,要在各个层面都准备好反制方法,方能将台海局势引导至有利统一的方向。

硬的一手,是软的一手之基础,向台湾人民发出的信息不宜只有“和平”,而更应是“和平并非理所当然”。一家亲的前提是“一家人”,自外于“一家人”者,是必然要予以打击的敌人,而不是无辜的路人。

只要正确的战略搭配灵活的战术,那么赖清德的所有“台独”政策,都能成为务实的统一行动。

编辑:广州明生医药有限公司

标签:台湾,大陆,民族,战术,战略,台独,反制,美国,原则,层面